環境部10月12日再公告「氣候變遷因應法」2項子法,分別是「溫室氣體自願減量專案管理辦法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」。氣候變遷署署長蔡玲儀表示,企業或各級政府自願減量所獲得的「碳權」可進行交易,而增量抵換的減量額度僅適用於環評開發案。

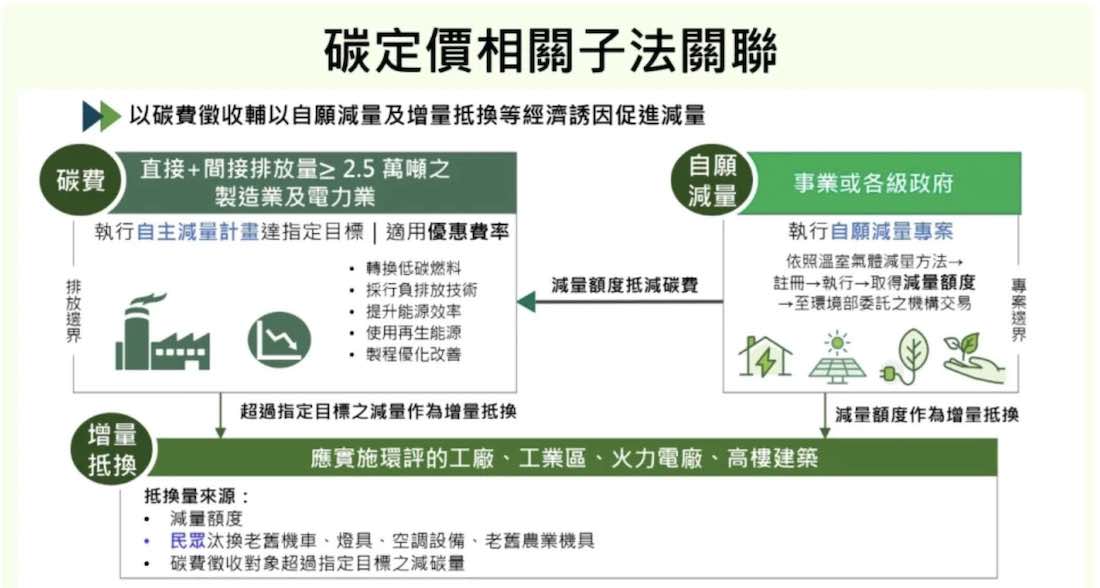

「氣候變遷因應法」已於今年2月15日公布施行,環境部日前已修正發布盤查與查驗相關3項子法,12日再公布自願減量與增量抵換2項子法。在氣候法中,透過多元工具促進實質減碳,最重要的作法便是針對年排放量大於2.5萬噸的512家排放大戶徵收碳費,另外一項輔助措施便是自願減量機制,鼓勵事業及各級政府提出自願減量專案並執行後,取得「減量額度」,也就是外界俗稱的「碳權」,即可至碳權交易所交易,賣給事業單位,或交易提供有需要者進行抵換。

以下是這兩項子法的主要特點:

-

自願減量 (溫室氣體自願減量專案管理辦法) :

- 企業或政府可以參與自願減量專案,減少其溫室氣體排放。

- 自願減量專案需要制定明確的減排計劃,並在執行後獲得核查和認證,以確認減排量。

- 減排所獲得的減排額度,通常被稱為 "碳權",可以在碳權交易所進行交易,用於抵銷排放或出售給其他企業。

- 自願減量專案應當遵循 "三加五" 原則,即可量測、可報告、可核查,具有外加性、保守性和永久性,並避免對環境造成危害及避免重複計算。

-

增量抵換 (溫室氣體排放量增量抵換管理辦法):

- 增量抵換管理辦法適用於新開發專案,特別是那些可能導致溫室氣體排放增量的專案。

- 新開發專案需要按照規定的比率抵銷其溫室氣體排放增量,通常以每年的增量百分比為單位,連續進行10年。

- 抵換可以採取多種措施,包括使用自願減量專案中獲得的碳權、汰換老舊汽車為電動汽車、更新空調和照明設備等。

- 新開發專案需要遵守抵換要求,否則可能會受到罰款。

這兩項法規的實施將有助於台灣推動更廣泛的減排行動,促進碳定價機制的實施,有助於實現2050年淨零排放的目標。

蔡玲儀指出,目前台灣每年排放2億7千多萬噸二氧化碳,碳費徵收、自願減量、增量抵換制度上路後,預計2025年排放量較基準年2005年減少10%,2030年則達到減量23%至25%的目標。此外,這些法規也鼓勵企業和公眾積極參與氣候變遷應對措施,為環保和可持續發展做出貢獻。

詳細新聞內容:https://www.rti.org.tw/news/view/id/2183150

圖片來源:中央廣播電台